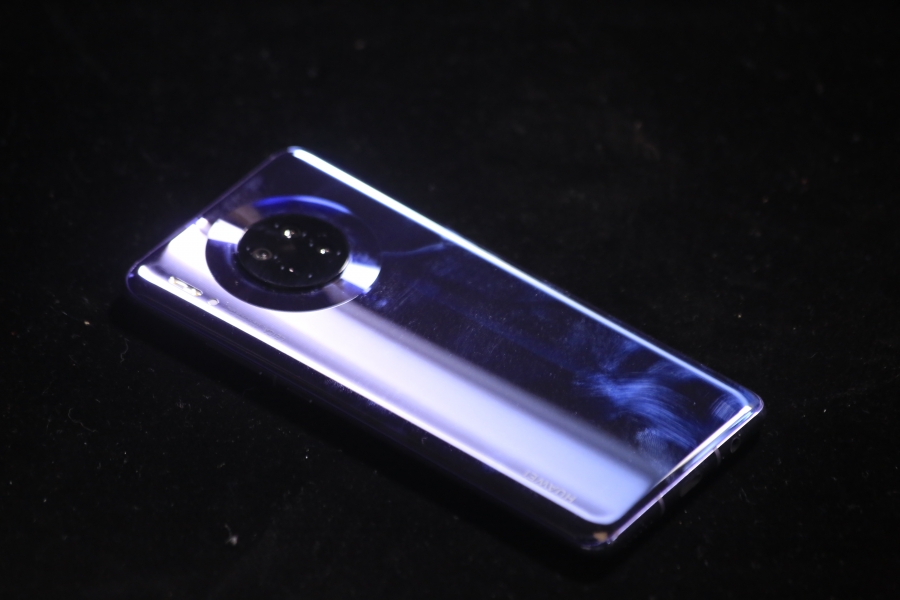

近日,国务院常务会议要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施,助力市场主体纾困发展。中国人民银行副行长刘国强在介绍金融机构支持实体经济政策落实有关情况时表示,前7个月,通过降低利率,减少收费,贷款延期还本付息等措施,为市场主体已经减负让利8700多亿元,小微企业融资成本明显降低,预计全年可为市场主体减负约1.5万亿元。

前7个月,我国新增人民币贷款13.1万亿元,同比多增2.4万亿元,银行业、保险业新增债券投资5万亿元。保险业长期股权投资同比增长超过18%,赔付支出7466亿元。银行业新增制造业贷款1.6万亿元,超过去年全年增量,普惠型小微企业贷款同比增长28.4%,远超各项贷款的增速。贷款利率较去年下降0.76个百分点。

金融服务实体经济质效持续提升

“3000亿元专项再贷款和5000亿元再贷款再贴现政策已经基本执行完毕,1万亿元再贷款、再贴现政策有序衔接。”刘国强介绍,今年注重保持货币政策信贷的节奏,这是今年政策的一个重要特征,“不是一上来就把子弹打光,而是根据统筹疫情防控和经济发展的需要,根据阶段性的重点任务一步一步来,不手忙脚乱,把握好节奏”。 创新普惠小微信用贷款支持政策、小微企业贷款阶段性延期还本付息政策两个直达经济的货币政策工具,一个是信用贷款,一个是延期还本付息这两个直达工具,加大对小微企业的直接支持。

总的来看,这些政策措施成效显著,金融服务实体经济的质效持续提升。货币信贷合理增长,增速明显高于去年。7月末,广义货币供应量M2与社会融资规模增速分别为10.7%和12.9%,较2019年末高2个和2.2个百分点。前7个月新增贷款13.1万亿元,同比多增2.4万亿元。企业贷款利率显著下行。前面说的是量,这里说的是利率。7月份企业贷款利率为4.68%,同比下降0.64个百分点。小微企业融资“量增、面扩、价降”,融资成本明显降低。

制造业贷款增长较快

长江商报记者发现,7月末,普惠型小微企业贷款中,制造业、批发零售业贷款余额占比68%。信用贷款占比17%,比上年末提高8个百分点。1—7月,新增普惠型小微企业中,首贷户160多万户,占新发放普惠型小微企业贷款户数的16%,较上年末提高10个百分点。

“今年制造业贷款增长比较快,银保监会与有关部门一起推动银行保险机构提升金融服务制造业的能力。科技行业和科技企业有它的特殊性,所以要求金融机构必须针对这种特殊性推出量身订做、有针对性的金融产品。”银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企介绍,鼓励金融机构开发适应科技创新的金融产品。

与此同时,银保监会还要求银行机构积极应对疫情影响,落实好阶段性延期还本付息政策安排,对于前景比较好的中小微制造企业提供流动性贷款,解决他们流动性资金周转困难的问题。鼓励保险机构开展保险产品创新服务,满足制造企业风险保障需求,强化风险管理和损失补偿。创新发展科技保险,推动首台(套)重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制试点。